ここ長野県にはいくつかの伝統工芸品・民芸品がある。

それは古くから伝わるものだったり、地域の特色を生かしたものまで様々だ。

当ブログでは「長野県の○○をまとめてみた」シリーズとして長野県の「特産物(農産物)」と「郷土料理」を記事にしているが、今回はその続編として『伝統工芸品』と『民芸品』にフォーカスをあてた。

長野県の伝統工芸品&民芸品をまとめてみた https://t.co/Ak0tObMqE0 pic.twitter.com/qu90OVDGw1

— ショギョウムジョウ | 長野県中信メインのローカル情報ブログ (@shogyomujo_n) June 14, 2019

既にご存知の方もそうでない方も、ぜひチェックしてほしい。

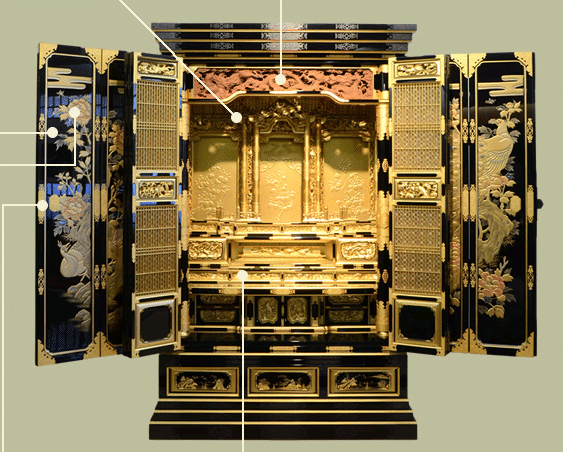

飯山仏壇(国指定伝統的工芸)

飯山仏壇 / Image:信州いいやま観光局HP

「飯山仏壇」は飯山市北部・愛宕町で年間約1000本生産される国指定伝統工芸品。

ルーツは1689年に寺瀬重高が作った「素地仏壇」と言われている。

特徴は品質の良い木材をふんだんに使用していることと、蒔絵(高蒔絵)が全体に描いていること。さらに言うなら金具と金箔からなる金色が下地の黒色と相まって唯一無二のオリジナリティと高級感を醸し出している。

現在、飯山市内の仏壇関係就業者は約150名。愛宕町には仏壇だけの商店街がある(全国を見ても非常に珍しい)。

内山紙(国指定伝統的工芸)

内山紙 / image:KOGEI JAPAN

内山紙(うちやまがみ / うちやまし)は長野県の奥信濃エリア(飯山市・中野市・栄村・木島平村・野沢温泉村)で作られている和紙。

ルーツは奥信濃ならではの”豪雪”。

地域住民は冬でも可能な副業として「内山紙」を誕生させ、紙漉(かみすき)技術を進歩させていった。

内山紙の特徴は次の3点が挙げられる。

2)通気性と通光性に長けている

3)その他和紙にくらべて強靭で保温力を持っている

内山障子紙

木曽漆器(国指定伝統的工芸)

木曽漆器 / Image:Wikipedia

木曽漆器は木曽エリアで製造される国指定伝統工芸品。

時は1394年(室町時代初期)。現在の木曽郡木曽町に住んでいた塗師・加藤喜左衛門が、「富田山籠源寺」に漆器を納めたことがはじまりといわれている(発祥は木曽福島とも・諸説あり)。

特徴は丈夫で美しく、さまざまな種類があること。

また、次の技法から造られる。

- 木曽春慶(きそしゅんけい)…厳選した良質材に下地付けを行わず最初から漆を摺り込み、木質部まで漆を染み込ませる

- 木曽堆朱(きそついしゅ)…型置き漆の上に幾層もの色漆を塗り込み、研ぎ出しにより斑模様を表現する

- 塗り分け呂色塗(ぬりわけろいろぬり)…異なる数種類の色漆を幾何学模様を加飾し、塗り分ける

木曽漆器5点セット

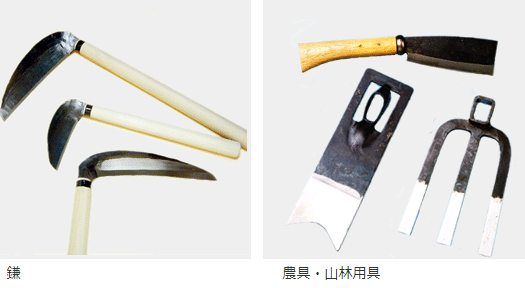

信州打刃物(国指定伝統的工芸)

信州打刃物は長野市周辺で作られている国指定伝統工芸品(包丁や農具など)。

ルーツは武田信玄と上杉謙信が戦った「川中島合戦」時、里人がいつでも刀剣などの修理をできるよう移住してきた鍛冶職人から鍛治を習ったこととされる。

特徴は切れ味に優れ、使いやすさと耐久性を備えていること。

主に農具・山林用具、鎌、包丁が有名である。

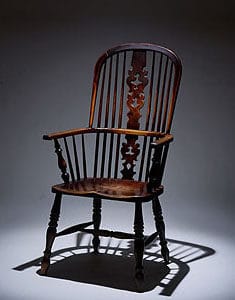

松本民芸家具(国指定伝統的工芸)

松本民芸家具 / Image:松本民芸家具HP

松本民芸家具は松本市で製造される和風洋家具。

大正時代末期、松本市で造られる家具は”日本一の和家具”と呼ばれ、全国から注目を集めていた(300年以上もの歴史がある)。しかし、太平洋戦争が終わると衰退。転機となったのは昭和23年の柳宗悦による「新作民芸運動」。これにより松本民芸家具の製作が再始動した。

特徴は洗練された美しいデザイン(和風洋家具)と、経年によって深みをます無垢の素材を使っている点だ。

南木曽ろくろ細工(国指定伝統的工芸)

南木曽ろくろ細工 / Image:KOGEI JAPAN

南木曽ろくろ細工は長野県木曽郡南木曽町エリアで作られている木工品。

誕生は18世紀前半と呼ばれている。

特徴は美しい木目をそのまま堪能できる点。

なお、ろくろ細工は独自の手法を用いているため、誰もが習得できるものではない(高度な技術が必要な上に木を知り尽くしていないと確かなものを作り出せない)。

【総括】長野県の伝統工芸品・民芸品にもっと触れようじゃないか

長野県の伝統工芸品・民芸品はどれも唯一無二の輝きを放っている。

同ジャンルのアイテムと比較しても引けを取らないし、一生利用できる魅力を持っているんだよね。

それぞれ独自の技法によってつくられることから値段は張るけど、手に入れたらかけがえのない存在になること間違いなしだ。

信州人もそうでない人も、長野県の伝統工芸品・民芸品にもっと触れてその魅力を伝えていくべきだと思う。

良いモノは後世に残していかないとね。

コメント